Zwischen Wind und Wasser

„Wenn man an den Strand geht oder mit dem Boot hinausfährt, sieht man die Wellen, sieht man den Wind“, sagt Marc Buckley. „Wir wissen: Wenn der Wind auffrischt, beobachtet man mehr Schaum, mehr weiße Gischt, brechende Wellen. Wir wissen, dass Wind und Wellen zusammenarbeiten. Und doch ist es uns bislang nie gelungen, wirklich nahe an die Oberfläche des Ozeans heranzukommen und dort präzise zu messen, wie der Wind mit dem Wasser interagiert.“ Genau das haben er und sein Team nun möglich gemacht.

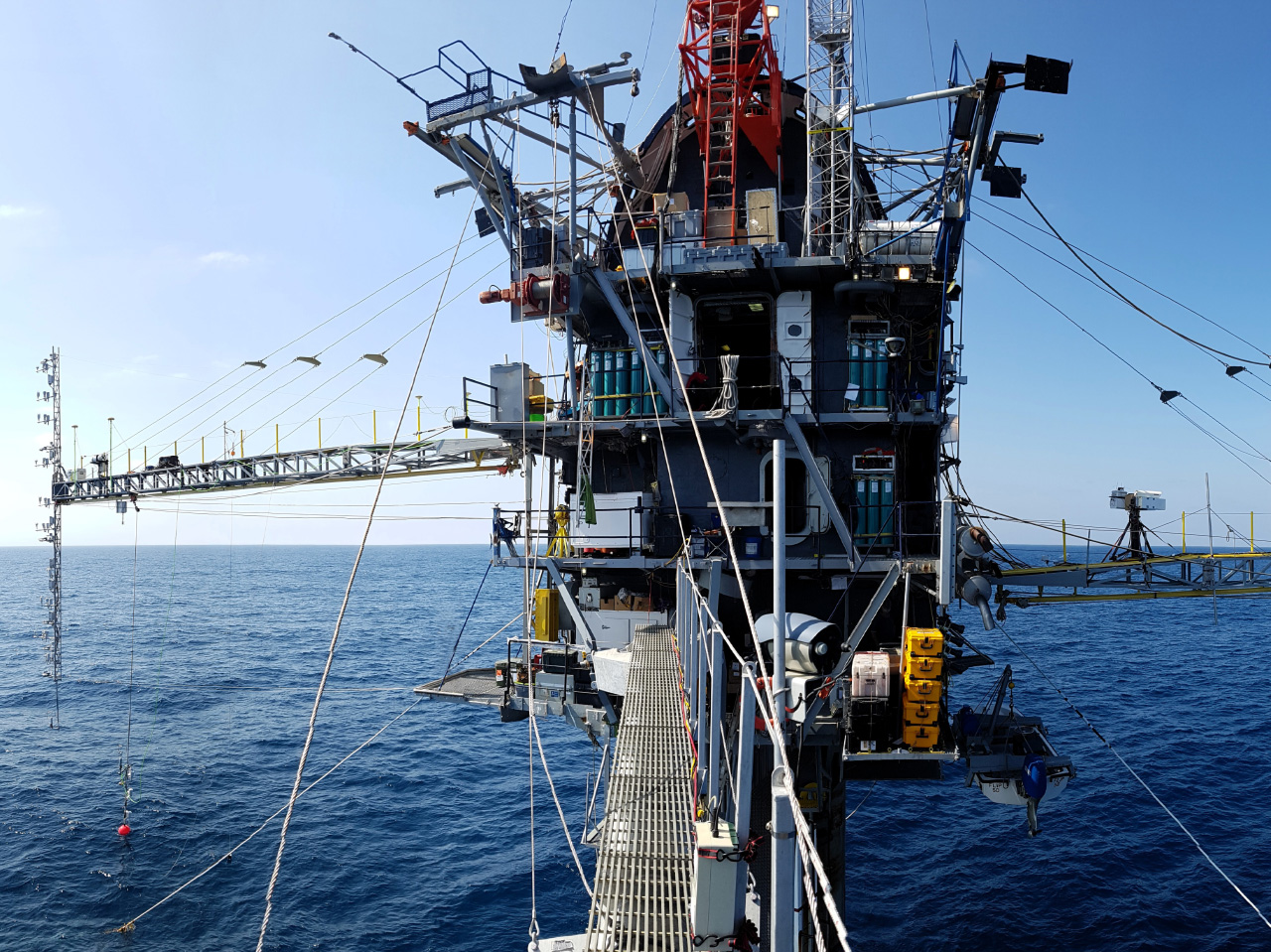

Marc Buckley mit der Forschungsplattform FLIP (Floating Instrument Platform) im Pazifischen Ozean. Die Plattform – halb Schiff, halb U-Boot – konnte sich um 90° drehen. Foto: Hereon / Marc Buckley

Marc Buckley ist Ozeanograph am Helmholtz-Zentrum Hereon. Er will verstehen, wie der Wind Wellen an Oberfläche des Ozeans formt; sie wachsen lässt – um beispielsweise unser Klima und Wetter besser vorherzusagen. Denn bei diesem Prozess überträgt der Wind Energie auf die Wellen – ein entscheidender Faktor im Austausch von Energie zwischen Ozean und Atmosphäre. Doch die Physik dahinter war bislang umstritten.

Die neuen Messungen zeigen: Es gibt nicht nur einen Mechanismus, sondern mehrere, die parallel wirken. Kurze Wellen mit einer Länge von etwa einem Meter bewegen sich langsamer als der Wind. Der Wellenkamm wirkt dann wie ein Hindernis, das den Luftstrom teilt – ähnlich wie ein Tragflügel bei einem Flugzeug. Durch diesen Druckunterschied überträgt sich Energie auf die Welle. Anders verhält es sich bei Wellen von etwa 100 Meter Länge: Sie bewegen sich schneller als der Wind und erzeugen kreisförmige Bewegungen in der Luft.

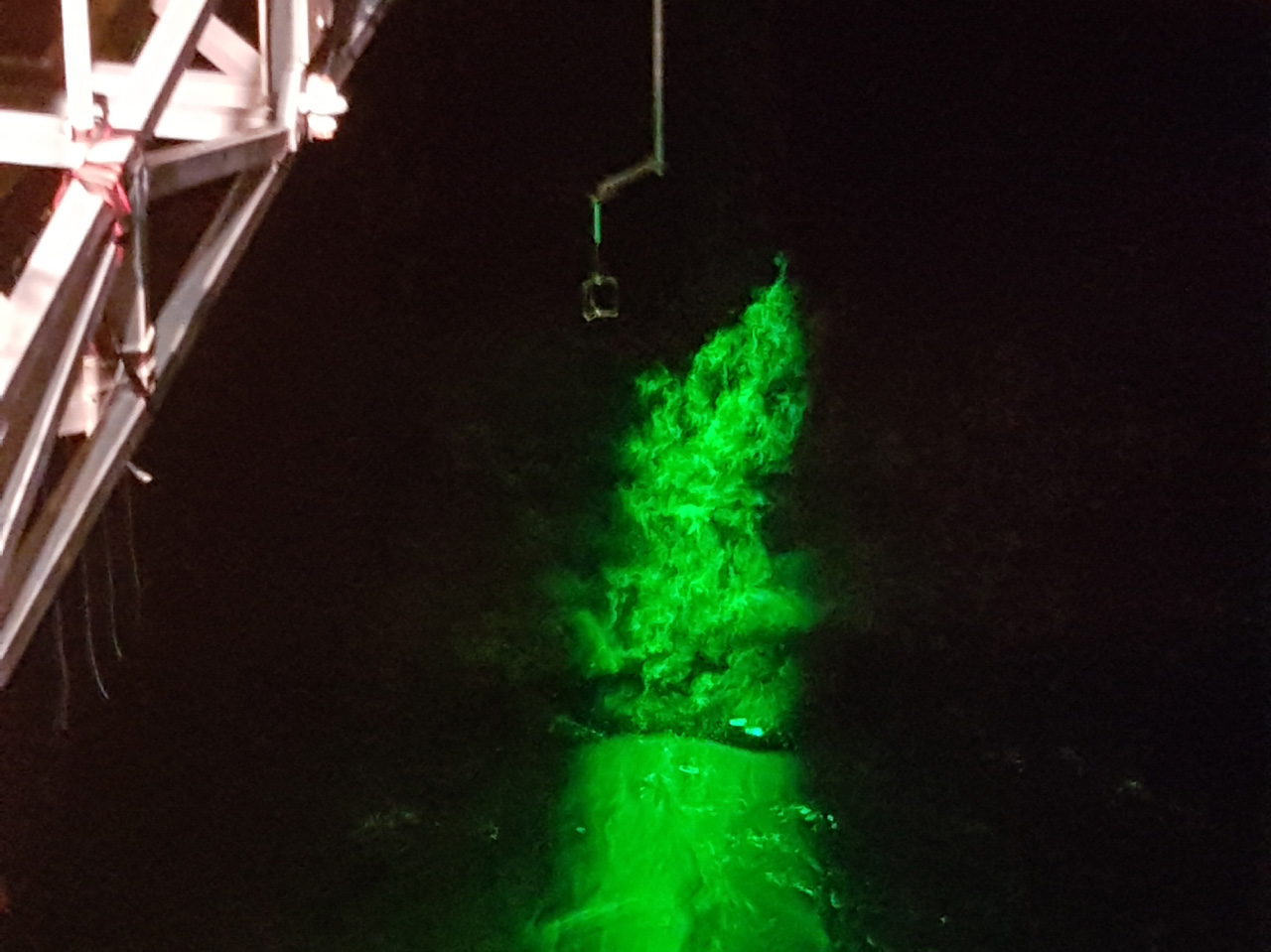

Mithilfe eines starken, gepulsten grünen Lasers konnten die Forschenden die Wechselwirkungen zwischen Wind und Wasseroberfläche sichtbar machen. Foto: Hereon / Marc Buckley

Mittels eines starken, gepulsten grünen Lasers – betrieben in dunkler Nacht – gelang es den Forschern erstmals, hochaufgelöste Bilder dieser Wechselwirkungen zwischen Wind und Ozeanwellen wenige Millimeter bis Meter über der Wasseroberfläche aufzuzeichnen und auszuwerten. Das Laserlicht streut dabei mikroskopisch kleinen Wassertröpfchen, die in die Luft gesprüht werden, und macht so kleinste Bewegungen in der Luft sichtbar.

Ähnliche Bilder prägten in der Corona-Pandemie die Nachrichten: Rauch und Laserlicht machten winzige Tröpfchen sichtbar, die Menschen beim Sprechen oder Husten ausstoßen. Die Bilder zeigten eindrucksvoll, wie sich das Virus über die Luft verbreitet. „Ähnlich funktioniert es auch hier“, erklärt Buckley. „Allerdings visualisieren wir nicht nur, sondern wir quantifizieren Dinge. Wir erfassen die Strömungsgeschwindigkeiten mit hoher Präzision.“ Die Methode ist nicht neu: In der Automobilindustrie nutzt man sie zum Beispiel, um herausfinden, ob ein Auto kraftstoffsparend ist oder ob es viele Turbulenzen und einen hohen Luftwiderstand verursacht.

Vor etwa 25 Jahren gelang es Forschenden bereits, mit der Technik den Luftstrom über Wasserwellen zu messen – allerdings im Labor, nicht unter realen Bedingungen. Im Jahr 2017 konnten Buckley und sein Team sie dann erstmalig über dem offenen Meer anwenden. Doch bis zur Veröffentlichung vergingen mehrere Jahre. Ein Grund: Die deutlich aufwendigere Datenanalyse, für die die Wissenschaftler erst geeignete Verfahren entwickeln mussten. Denn auf hoher See sind sowohl die Messungen selbst als auch ihre Interpretation deutlich schwieriger. Und eine Prise Glück brauchte es noch dazu.

„Im Labor kannst du einfach hineingehen und den Windsimulator einschalten“, erklärt Buckley. „Dort benötigst du genau den Wind in der richtigen Richtung, die Wellen und so weiter. Also benötigst du ein bisschen Glück und auch eine Bewegungskorrektur.“

Letztere ist nötig, um die Bewegung der Messapparatur über dem Meer zu berücksichtigen. Dafür brauchte es eine Reihe von Sensoren, die allesamt reibungslos funktionieren mussten – zu jedem Zeitpunkt der Messung. Denn ohne Korrektur wären die Daten nutzlos.

Hinzu kam die Wahl der Plattform. Ein gewöhnliches Schiff hätte die Messungen verfälscht: Wellen, die am Schiff reflektieren. Der Windschatten, den das Schiff erzeugt. „Wir wollen echten, möglichst realitätsnahen Wind und Wellengang erfassen“, betont Buckley.

An Board von FLIP. Auf der Forschungsplattform führten die Forschenden ihre Messungen durch. Foto: Hereon / Marc Buckley

„FLIP“ machte es möglich: Die inzwischen stillgelegte Forschungsplattform – kurz für „FLoating Instrument Platform“. Halb Schiff, halb U-Boot, konnte sich die Konstruktion innerhalb von einer halben Stunde kerzengerade im Pazifischen Ozean aufstellen und so als stabiler Turm im Wasser schwimmen.

Das, so Buckley, sei eine einzigartige Erfahrung: „Sobald wir am Zielort ankamen, legte sich jeder auf den Boden. Und dann dreht man sich – und die Wand wird zum Boden, und man steht plötzlich. Es ist ein unglaubliches Gefühl.“

30 Tage dauerte die Forschungsmission. 20 Tage davon benötigten Buckley und seine Kollegen, um die Messapparatur aufzubauen – befestigt an einem etwa 20 Meter langen, seitlich ausgefahrenen Windmast.

Am fünfzehnten Tag dann der Schock: Der Laser ging kaputt – der teuerste Teil des gesamten Setups. Marc Buckley erinnert sich: „Ich war mit dem Hersteller über Satellitentelefon in Kontakt. Sie sagten: ‚Okay, Sie können das Gerät öffnen und versuchen, es zu reparieren.‘ Also haben wir es geöffnet – wir hatten ja keine Wahl, wir waren mitten auf See. Der Techniker meinte: ‚Es ist in Ordnung. Ausnahmsweise wird dadurch die Garantie nicht erlöschen. Legen Sie los.‘“

Und tatsächlich gelang es dem Ozeanographen, den Laser zu reparieren: „Kurz darauf frischte der Wind auf. Und dann, fast schon zufällig, konnten wir in den letzten zehn Tagen einige fantastische Messungen durchführen – vor allem nachts. Es waren sehr lange Nächte voller Messarbeit. Das war ziemlich aufregend.“

Die neuen Ergebnisse könnten nun dazu beitragen, Atmosphären- und Ozeanmodelle verbessern – und somit auch die Vorhersage von Wetter und Klima präziser machen. In Zukunft will Buckley nicht nur die Dynamik des Windes vermessen, sondern auch die Bewegungen im Wasser selbst – um das Wechselspiel von Wind und Wellen noch umfassender zu verstehen.

Originalpublikation:

Buckley, M.P., Horstmann, J., Savelyev, I. und Carpenter, J.R.

Direct observations of airflow separation over ocean surface waves.

Nat Commun 16, 5526 (2025).

doi.org/10.1038/s41467-025-61133-1