Unsichtbares Türkis

„Das gesättigste natürliche Licht erschien im Vergleich regelrecht blass“: So beschreibt Austin Roorda, Professor für Optometrie und Sehwissenschaften an der UC Berkeley, seine Erfahrung mit der neuen Farbe namens „Olo“. Er ist einer der wenigen Menschen, die diese blau-grüne Farbe mit eigenen Augen gesehen haben, und war maßgeblich an der Entwicklung der zugrunde liegenden Technik beteiligt. Die Ergebnisse wurden im April im Fachmagazin Science Advances veröffentlicht.

Die „Oz“-Technik erlaubt es den Forschenden, gezielt Tausende von Lichtsinneszellen in der menschlichen Netzhaut mithilfe winziger Laserlichtpulsen zu stimulieren.

Die „Oz“-Technik erlaubt es den Forschenden, gezielt Tausende von Lichtsinneszellen in der menschlichen Netzhaut mithilfe winziger Laserlichtpulsen zu stimulieren. Die dafür nötigen Zutaten: präzises Eye-Tracking, eine adaptive Optik für die Projektion des Lichts, und eine Software, die beides in Echtzeit synchronisiert und steuert. So kann „Oz“ neuronale Reize auslösen, die in unserer natürlichen Farbwahrnehmung nicht vorkommen.

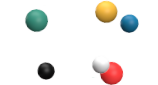

Denn, dass wir Farben sehen können, verdanken wir speziellen Fotorezeptoren in unserer Netzhaut: den Zapfen. Drei Arten gibt es von ihnen, jede spezialisiert auf einen anderen Bereich des sichtbaren Lichts. S-Zapfen (für „Short“) reagieren auf kurze Wellenlängen, M-Zapfen (für „Medium“) auf mittlere, und L-Zapfen (für „Long“) auf lange. Blaues Licht liegt auf der kurzwelligen Seite des sichtbaren Spektrums, rotes Licht hingegen ist langwellig.

Eine Anregung im Spektrum der M-Zapfen führt dabei auch zu einer Anregung der S- oder L-Zapfen, da sich die Empfindlichkeitsbereiche der verschiedenen Zapfentypen überlappen. (Quelle: Wikipedia / Public Domain)

Eine Anregung im Spektrum der M-Zapfen führt dabei auch zu einer Anregung der S- oder L-Zapfen, da sich die Empfindlichkeitsbereiche der verschiedenen Zapfentypen überlappen. Dieser Überlapp erlaubt es dem Gehirn, die Signale zu vergleichen und dadurch Farben differenzierter wahrzunehmen.

Genau das macht es jedoch nahezu unmöglich, M-Zapfen isoliert zu stimulieren – bislang. Die „Oz“-Technik erlaubt es erstmals, fast ausschließlich M-Zapfen anzuregen. Das Ergebnis: eine völlig neue Farbe, die nicht ins gewohnte Farbspektrum passt.

0 Teile L, 1 Teil M, 0 Teile S – so entstand der wohlklingende Name für die Farbe „Olo“. „Wenn man die Koordinaten (0, 1, 0) auf ein Blatt schreibt und die Augen leicht zusammenkneift, sehen die Zahlen wie ein ‚o‘, ‚l‘ aus“, erklärt James Fong, der Erstautor des Artikels in Science Advances. „Ursprünglich habe ich mir diesen Namen nur als Spaß ausgedacht, aber am Ende gefiel er allen so gut, dass wir ihn behalten haben.“

Zwar ist es den Forschenden noch nicht gelungen, die M-Zapfen vollständig isoliert anzuregen – doch immerhin konnte die neue Technik bei den Versuchspersonen eine zuvor unbekannte Farbwahrnehmung hervorrufen. „Das allein ist schon aufregend“, meint Fong.

Der Proband Austin Roorda sitzt im „Oz“-System. (Foto: Austin Roorda)

Um diese Wahrnehmung einzuordnen und messbar zu machen, verglichen die drei Testpersonen „Olo“ mit einem einfarbigem Laserlicht, das möglichst nah an der empfundenen Farbe lag: ein Türkis, das auf Bildschirmen bereits grell erscheint – als Laserlicht aber noch intensiver wirkt. Und doch war es gegen „Olo“ überraschend matt. „Der Unterschied war atemberaubend“, sagt Austin Roorda, selbst einer der Probanden. „Um 'Olo' dem natürlichen Licht anzugleichen, mussten wir es mit weißem Licht verdünnen.“

Die neue Farbe selbst hat zwar keine direkte Anwendung, und es lässt sich nicht völlig ausschließen, dass ein anderer Mensch sie nicht doch schon einmal gesehen hat. Doch das eigentliche Ziel des Experiments war es, zu zeigen, dass die „Oz“-Technik funktioniert. Das ist gelungen, auch wenn noch einige technische Hürden bestehen.

Die größte Herausforderung: Noch gelangt ein Teil des Lichts in benachbarte Zellen und aktiviert diese unbeabsichtigt. Das soll künftig minimiert werden. Zudem lassen sich derzeit keine Zapfen entlang der Sichtlinie ansteuern. Dort sind sie besonders klein und dicht gepackt, was die räumliche Zuordnung der Fotorezeptoren erschwert – eine Voraussetzung für die gezielte Ansteuerung mittels Laserlicht. Deshalb erscheint das „Oz-Display“ bislang nur leicht versetzt zur direkten Blickrichtung, in einer Fläche, die etwa viermal so groß ist wie der Vollmond am Nachthimmel.

Im Moment arbeiten die Forschenden daran, die „Oz“-Technik weiter zu entwickeln. Das langfristige Ziel, so James Fong: „Wir planen, die Oz-Plattform künftig zu nutzen, um andere Aspekte des menschlichen Sehens zu untersuchen – etwa neue Ansätze zur Behandlung von Farbenblindheit oder zur Erforschung von Netzhauterkrankungen.“

Originalpublikation:

Fong, James et al.

Novel color via stimulation of individual photoreceptors at population scale

Science Advances, Vol 11, Issue 16