Große Ideen für kleine Dinge

„Der akademische Weg steckt voller Überraschungen. Im Laufe der Jahre entwickelt man in der Forschung verschiedene Interessensgebiete, denen man seine Zeit und Energie widmet“, sagt Hanieh Fattahi. Die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen finden ihre Nische erst über einen langen Zeitraum: Ein anfängliches Interesse wächst zur Leidenschaft. So war es auch bei Hannieh Fattahi. Während ihres Studiums war sie von der biologischen Mikroskopie fasziniert. Als während ihrer Doktorarbeit der Nobelpreis für Chemie an Stefan W. Hell für die Entwicklung der Super-Resolution-Mikroskopie verliehen wurde, motivierte sie dies, das Feld weiter zu erforschen. Später, in der Forschungsgruppe von Professor Xie an der Harvard University, stieß sie auf eine zentrale Herausforderung in der markierungsfreien Mikroskopie: die Erreichung der Super-Resolution-Bildgebung – also Mikroskope, die winzige Strukturen ohne Farbstoffe oder Marker sichtbar machen. Hanieh Fattahi erkannte, dass sie die Lasertechnologie, die sie am Max-Planck-Institut für Quantenoptik entwickelt hatte, nutzen konnte, um dieses Problem anzugehen. Heute ist einer der Schwerpunkte ihres Labors die Weiterentwicklung der Super-Resolution-Mikroskopie ohne Markierung.

Dr. Hanieh Fattahi, Dr. Daniel Wehner, Soyeon Jun. Bild: © Susanne Viezens, MPL.

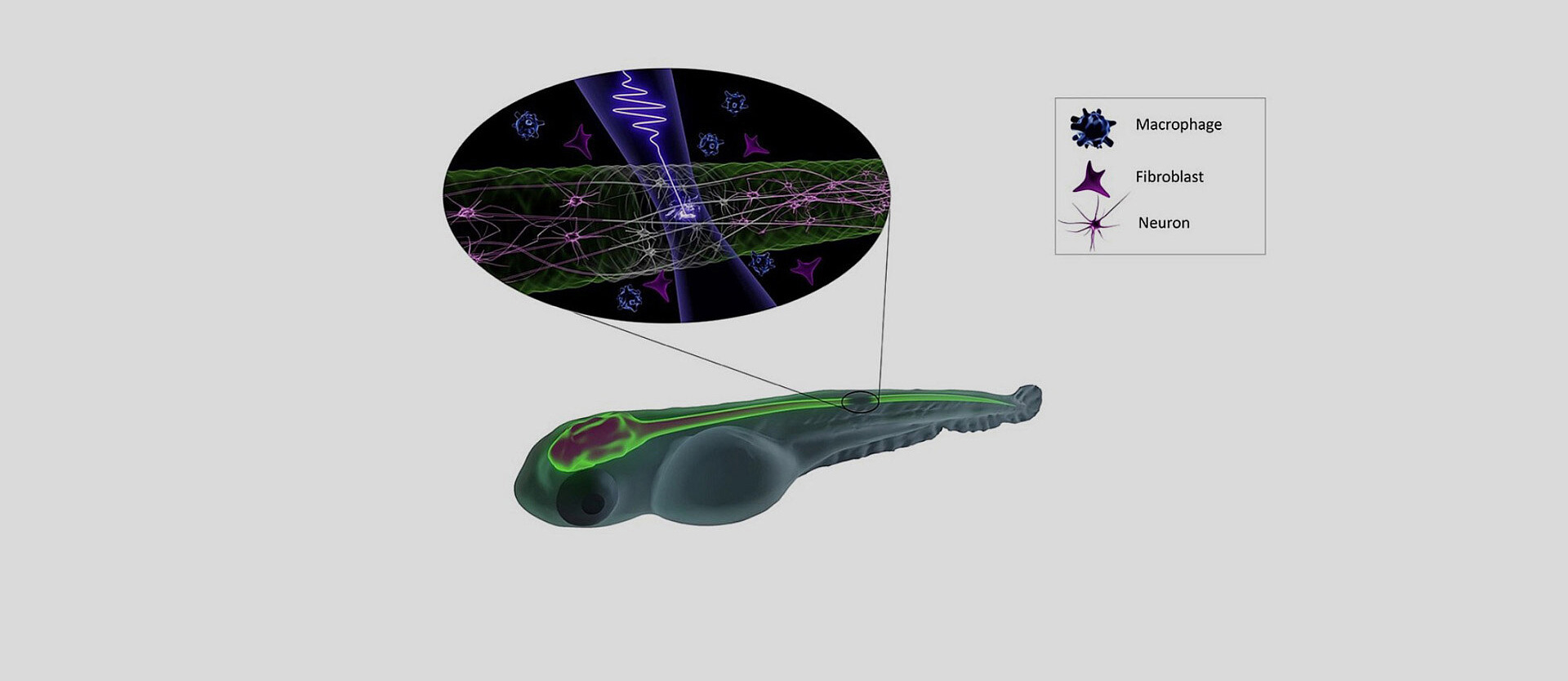

Eines der neuesten Forschungsprojekte von Haniehs Gruppe identifizierte Bedingungen, unter denen intensiv gepulstes Laserlicht in lebenden Organismen eingesetzt wurde, ohne Schäden zu verursachen. Dazu arbeiteten die Laserphysiker mit der Gruppe von Dr. Daniel Wehner vom Max-Planck-Institut für Physik und Medizin zusammen. Eine gemeinsame Fragestellung trieb sie an: „Wir wollten herausfinden, ob unsere Laserpulse Schäden an biologischen Proben verursachen würden – insbesondere in Bezug auf ihre mittlere Leistung, Spitzenleistung und spektrale Frequenz“, erklärt Hanieh Fattahi. Gleichzeitig untersuchen ihre Kollegen die Fähigkeit von Zebrafischen, ihr zentrales Nervensystem nach einer Verletzung zu regenerieren. Um dies zu erforschen, benötigten die Forscher um Daniel Wehner eine zuverlässige Methode, um das Nervensystem der Zebrafische kontrolliert und reproduzierbar zu schädigen. Durch ihre Zusammenarbeit fanden die beiden Teams heraus, dass sie beide Ziele in einer einzigen Versuchsreihe untersuchen konnten.

Diese Forschung zeigt, dass keine eine isolierte Disziplin ist. „Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Wissenschaftler von seinem Netzwerk geprägt wird“, betont Hanieh Fattahi. „Diese Interaktionen und Ressourcen beeinflussen, wie wir wissenschaftliche Herausforderungen angehen. Sie eröffnen uns Perspektiven für den Erkenntnisgewinn und unsere Sicht auf die Welt.“

Ihre gemeinsame Studie mit dem Titel „Nonlinear dynamics of femtosecond laser interaction with the central nervous system in zebrafish“, die im Mai letzten Jahres in Communication Physics veröffentlicht wurde, untersucht nun die Wechselwirkung von Femtosekunden-langen Laserpulsen mit dem zentralen Nervensystem von Zebrafischen. Durch in-vivo-Messungen beobachteten die Forscher und Forscherinnen biologische Reaktionen in Echtzeit. „Um das Ausmaß der Schädigung zu bewerten, untersuchten wir unter anderem Makrophagen, die eine zentrale Rolle im Heilungsprozess spielen“, erklärt Hanieh. Die Studie zeigt, dass Schäden am zentralen Nervensystem des Zebrafisches bei Bestrahlung mit Femtosekundenpulsen bei 1030 nm und niedrigen Wiederholraten begrenzt und kontrollierbar bleiben. Das bedeutet, dass die Methode eine längere Beobachtung ermöglicht und mehr Photonen genutzt werden können, ohne Schaden zu verursachen – solange die Lichtintensität unterhalb eines sicheren Schwellenwerts bleibt.

Beide Teams werden in der nächsten Phase weiter zusammenarbeiten, um ein Super-Resolution-Mikroskop zu entwickeln. Zudem erhielt Hanieh Fattahi im vergangenen September den ERC Consolidator Grant, der ihre Forschung zur markierungsfreien Detektion von Neurotransmittern im neuen Projekt „Beyond the Visible“ unterstützt. Zusammenfassend lässt sich sagen: Diese Zusammenarbeit liefert nicht nur spannende neue Erkenntnisse darüber, wie Licht mit lebenden Organismen interagiert, sondern treibt auch die Grenzen der Sensortechnologien und Bildgebung voran.

Original publication

Nonlinear dynamics of femtosecond laser interaction with the central nervous system in zebrafish

S. Jun, A.Herbst; K. Scheffter, N. John, Julia Kolb, D. Wehner; H. Fattahi,

Communications Physics 7, 161 (2024)